(Sesto Potere).- Cervia – 14 agosto 2024 – Ieri sera al MarePineta Resort di Milano Marittima, la manifestazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” ha proposto la presentazione in anteprima nazionale della mostra 2025 organizzata ai Musei San Domenico dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì.

Sono intervenuti – tra gli altri – il Direttore Generale delle Mostre dei Musei San Domenico e vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Dott. Gianfranco Brunelli, l’assessore comunale Paola Casara il sostituzione del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il Presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini e il Presidente dell’Associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” Cesare Brusi.

Ha condotto la serata la giornalista Sabrina Sgalaberna.

Federalbeghi e Confcommercio Ascom Cervia e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì collaborano dal 2006, anno in cui fu allestita la prima mostra ai Musei San Domenico dedicata al pittore forlivese Marco Palmezzano.

“Nel corso degli anni, il numero di visitatori dei Musei San Domenico, provenienti dalle strutture ricettive della nostra riviera adriatica, è progressivamente aumentato grazie alle iniziative che Confcommercio Ascom Cervia ha intrapreso, non solo con i propri associati, ma coinvolgendo le località limitrofe fino a Riccione. Le grandi mostre forlivesi sono, quindi, parte integrante dell’offerta turistica cervese”: spiegano Federalbeghi e Confcommercio Ascom Cervia.

LA MOSTRA 2025: “Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie”

Questo sono io. Cosa ha significato per gli artisti in ogni tempo raffigurare il proprio volto?

Niente come un autoritratto, come un’autorappresentazione ci permette di cogliere l’essenza di un artista nel suo tempo, il suo io narrante, l’immagine che ha di sé, del suo ruolo sociale, la sua visione del mondo, ma anche l’esplorazione intima e la proiezione di sé, di come egli vuole che gli altri lo vedano, che intendano la sua opera, il suo stile. Tutte queste motivazioni intrattengono spesso relazioni reciproche. Il ritratto dell’artista è allegoria ed emblema, racconto e finzione, menzogna e verità.

Dall’antichità al Novecento, l’autoritratto è il sublime ricordo dell’antico mito di Narciso, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi. Dagli esametri di Ovidio, dai mosaici di Antiochia, dalle pareti ocra di Pompei, attraverso l’ombra di Caravaggio e la luce di Turner, fino ai riflessi di Bill Viola, il rispecchiamento di Narciso è l’auto-rispecchiamento dell’artista.

La figura dell’uomo che si guarda, riassume con la potenza dell’immagine la domanda del conoscere e del senso.

In questo l’arte pone a emblema di sé stessa lo specchio. Lo specchio (speculum) costituisce l’esperienza che sta alla base di ciò che chiamiamo immagine (da imago, un tempo maschera funeraria). E l’immagine è all’origine del linguaggio.

Da oggetto strumentale, privo di intenzionalità, che duplica l’immagine, lo specchio diviene riflessione (reflectere è rispecchiare), pensiero “speculativo”, simbolo e metafora. Fino all’autoscatto fotografico, dovendo riprodurre la realtà proiettata su uno specchio, fino al Settecento convesso, l’artista non ha altra possibilità di autorappresentarsi se non mentre si guarda, in una reciprocità tra chi guarda e chi è guardato, attraverso uno sdoppiamento.

Rispecchiamenti

Apuleio, nella sua Apologia (158 d.c.) aveva già pronunciato la difesa dello specchio in rapporto al ritratto: «se anche confessassi di essermi guardato allo specchio, che delitto sarebbe questo di conoscere la propria immagine e tenerla non riposta in un luogo, ma portarla dove si vuole in un piccolo specchio?»

Un secolo dopo, Plotino, l’ultimo grande filosofo dell’antichità, formula la tesi, scritta in riferimento a Fidia, secondo la quale l’opera d’arte trascende la realtà, e l’immagine (riflessa o meno che sia) dimora nell’anima dell’artista. L’artista, oltre a rispecchiarsi nella sua natura materiale, guarda dentro di sé e cerca la propria immagine che riflette la divinità. «Rientra in te stesso e guarda: se ancora non ti vedi bello di dentro, fa come lo scultore di una statua che deve venire bella, il quale a volte toglie e a volte leviga a volte liscia e a volte raffina, fin quando sulla statua non riaffiori un bel volto».

Ma quando Plotino scrive è già avvenuto un altro decisivo spostamento semantico, il passaggio che dapprima i latini in senso giuridico (Cicerone) e poi i Padri della Chiesa (da Tertulliano a Origene a Gregorio di Nazianzo) in senso teologico, hanno fatto del concetto di persona: da nome della maschera teatrale che indicava un personaggio, persona diventa la definizione di un ruolo individuale, di un volto individuale, di un individuo. Da maschera a essere umano, fino a definire l’uomo stesso e il mistero trinitario di Dio. Le premesse per la nascita dell’autoritratto ci sono oramai tutte.

Se il volto è scrittura dell’anima, il ritratto ne è la parte visiva. E se l’anima è concepita come lo specchio di Dio (imago Dei), allora immagine esteriore e immagine interiore ne conservano il disegno.

Il tema dello specchio e del volto specchiato divengono centrali a partire dal Medioevo, dapprima come strumento, poi come allegoria. Da Giotto in poi, lungo l’intero Rinascimento, si genera così una lunga schiera di allegorie, spesso a soggetto femminile: Vanitas e Prudentia, bellezza e morte, contemplazione e speculazione.

All’inizio è Narciso

Leon Battista Alberti, nel De pictura (1435), riprende come modello per gli artisti la figura di Narciso che si specchia nella fonte, teorizzando le arti visive come arti speculative, e affida all’autoritratto il tema della sua notorietà di artista, introducendo la figura dell’artista come uomo di lettere, protagonista del proprio tempo. Il suo Narciso rappresenta sia l’apice della passione medievale per gli specchi, sia l’avvio del ruolo dell’artista nella modernità. «Però usai di dire tra i miei amici (…) quel Narciso convertito in fiore essere della pittura stato inventore». E ancora: «Le cose prese dalla natura si emendino collo specchio». Eppure l’ossessione per la propria immagine (per il ritratto in genere) nasce già moderna. Contiene in sé l’idea dell’oltrepassamento del tempo, uno strappo al sordo silenzio della morte. L’artista consegnando la propria immagine oltre la propria morte rende eterna la propria opera.

A partire dall’età umanistica si afferma sempre più l’autoritratto come comunicazione del proprio talento (con l’elaborazione del mito del bambino prodigio, Giotto per tutti), e come rivendicazione e affermazione del ruolo sociale dell’artista nel suo tempo.

Dopo la teoresi di Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti si autoritrae nelle porte del Battistero di Firenze, Perugino tra i personaggi famosi dell’antichità nel Collegio del Cambio, Mantegna nella Basilica di Sant’Andrea. Una affermazione di sé (o del sé) che nella pittura fiamminga aveva avviato, in contemporanea all’Alberti, Jan van Eyck col suo Uomo con turbante (1433). Non solo il primo ritratto fu un autoritratto, segnato dal motto: “Als ich can” (“come posso io”, “Io solo”), ma anche dal suo stesso sguardo, egli dipinge l’atto di vedere.

“Acquistar nome” il ruolo sociale dell’artista

Il Quattrocento ci offre una serie di autoritratti inseriti nelle scene collettive. Dapprima essi sono segnati dall’intimità dell’artista con il soggetto dipinto, come nel caso di Taddeo di Bartolo nell’Incoronazione della Vergine di Montepulciano; in seguito l’artista diviene presenza testimoniale del proprio protagonismo all’interno dell’opera, guardando verso lo spettatore, come nel caso di Benozzo Gozzoli nella Processione dei Magi, o di Sandro Botticelli nell’Adorazione dei Magi, o di Filippo Lippi nell’Incoronazione della vergine, di Mantegna e Bellini nelle rispettive Presentazione al tempio, fino a Raffaello nella Scuola di Atene delle Stanze vaticane.

In tali scene l’artista vi compare anche come “io narrante”, commentatore del significato morale della sua opera, come nel caso di Luca Signorelli nelle Storie dell’Anticristo di Orvieto; o testimone dei fatti della Istoria, come Dürer ne Il martirio dei diecimila. In questo percorso vi è lo sviluppo di una ricerca di identità da parte dell’artista che si fa interprete, tra forma e significato, dell’opera stessa. O ancora, l’artista diviene parte integrante dell’opera, delegando a figure mitologiche o sacre la propria rappresentazione: è il caso di van der Weyden o di Dieric Bouts, che si autoritraggono nelle vesti di San Luca che dipinge la Vergine.

La figura eroicizzata dell’artista appare in Giorgione che si mostra come Davide. Il giovane Giorgione supera la grandezza dell’antico, così come Davide aveva superato il valore di Saul. Fino ad arrivare agli autoritratti singoli, frontali o di tre quarti per acquisire profondità, con gli occhi specchiati, rivolti all’interlocutore: se la serie può essere aperta da Antonello da Messina, la sequenza vede protagonisti Lucas Cranach, Tintoretto, Bernini, Velázquez. Ma un punto d’eccezione lo aveva stabilito Dürer, elaborando una forma ieratica e divinizzata di sé stesso, fino ad immaginarsi come una sorta di Alter Christus.

Nella Firenze di fine XV secolo, Raffaello traduce il concetto ficiniano della bellezza neoplatonica nella “diletta giovinezza” della sua immagine. Parmigianino col suo Autoritratto in uno specchio convesso porta al culmine quel percorso. Una significativa ripresa del genere si ha con le prime opere di Sofonisba Anguissola, in particolare nell’Autoritratto mentre regge un medaglione. Sia Parmigianino sia Sofonisba usano la figura dello specchio come strumento e come metafora. Entrambi i ritratti testimoniano dell’abilità dell’artista.

Col Cinquecento si afferma definitivamente, mentre si sviluppa il genere della biografia, l’autoritratto singolo, attestazione individuale dell’artista come figura professionale affermata, come personaggio. Nella diffusione dell’autoritratto, e del suo collezionismo, molto si deve a Vasari e alla creazione a Firenze (nel 1563) dell’Accademia del Disegno. In seguito, nella corte medicea, il card. Leopoldo (1617 – 1675) costruirà quella formidabile gabbia dorata di autoritratti degli artisti del suo tempo, che si sporgerà sui secoli successivi. Mentre a Roma, l’Accademia intitolata a San Luca collezionerà i volti dei suoi membri, accrescendo la testimonianza di un genere che da minore diventerà strumento di comunicazione.

Ma nell’autoritratto irrompe anche una assidua meditazione sull’esistenza dell’artista e sul significato dell’arte. L’intera produzione di Giorgione ne è un indice enigmatico. I primi autoritratti di Tiziano sono prodotti in età avanzata, e sono una meditazione sulla vecchiaia, oltre che una autocelebrazione della durata della sua fama.

In questa chiave meditativa, autobiografica, l’artista ricorrerà anche all’autoritratto per comunicare la propria condizione e il proprio tormento: Cranach e Solario si dipingono nella testa mozzata del Battista; Michelangelo fissa il proprio ritratto dapprima nella pelle scuoiata di San Bartolomeo nel Giudizio sistino, in seguito nel volto di Nicodemo della Pietà Bandini. E dopo di lui molti, segnatamente Caravaggio e Artemisia Gentileschi, si racconteranno attraverso una identificazione totale tra la propria arte e la propria esistenza tragica. Quando Caravaggio include il proprio ritratto nelle scene religiose è diviso tra il ruolo di testimone, talora atterrito, talora indifferente, e quello di vittima espiatrice o sacrificale come nel Davide con la testa di Golia della Galleria Borghese, o in quello del Museo del Prado. Analogo modello viene assunto da un più pacificato Allori col suo Autoritratto a occhi socchiusi, identificato nella testa tagliata di Oloferne.

L’Autoritratto come allegoria della pittura di Artemisia Gentileschi va persino oltre la vicenda biografica. Le sue Susanne o Giuditte _ quasi testimone della sua tragedia _ rimangono per un istante sullo sfondo. L’autoritratto attesta uno stile eroico, nient’affatto intimistico: un’esaltazione della fatica fisica, una sensuale austerità. L’artista è all’opera, l’artista è l’opera.

Il “gran teatro del mondo”

Prende piede nel XVII secolo anche la riflessione sull’artista nel suo ambiente di lavoro, nel momento e nel luogo della sua creazione artistica. Lo stesso collezionismo, a partire dalla metà del XVI secolo, contribuirà fortemente a questo sviluppo. La lista di questo genere di rappresentazioni idealizzate (l’artista a cavalletto, l’atelier dell’artista, la visita di committenti nello studio dell’artista) è lunga _ si pensi ad Annibale Carracci, a Nicolas Poussin _, ma rimane paradigmatico il dipinto di Jan Vermeer L’arte della pittura del 1666-1668, qui il confronto tra il tempo della rappresentazione e il tempo rappresentato, fissando nel passato il gesto dell’artista ne indica il perdurare.

E tuttavia il secolo lascia senza risposta la questione dello status dell’artista: intellettuale, ausiliare del potere, cortigiano, attore, buffone. A mezzo il Cinquecento, Paolo Giovio aveva paragonato gli artisti agli attori. Veronese ai buffoni. Velázquez, un secolo dopo, pone l’artista al centro della historia, che nel suo tempo passa per le Corti europee.

Accanto al tema del ritratto intimo, colloquiale, in genere con la sposa o la famiglia, talora con amici (genere frequentato anche da Rubens e da Frans Hals), il modello dell’intellettuale gentiluomo, del pictor doctus, è il genere che celebra un maestro riconosciuto, imitato e sfidato come Pieter Paul Rubens. All’antico maestro e rivale si rivolge infatti Antoon van Dyck col suo Autoritratto con girasole del 1633. Quella pesante, ostentata catena d’oro che gli cinge le spalle, ne sottolinea l’affermazione artistica e l’agiatezza economica, mentre con la destra indica il girasole, simbolo di fedeltà al suo nuovo sovrano Carlo I.

E se Rubens si sofferma assai poco su di sé, Rembrandt continuerà tutta la vita ad apportare inquieti ritocchi alla sua immagine, scandendo le fasi della propria esistenza con una enigmatica, per non dire ossessiva, produzione di auto-raffigurazioni. La lunga, programmatica serie dei suoi autoritratti non attestano più solo la fama del pittore, bensì contribuiscono a crearla. Il suo volto diviene famoso. Rembrandt rende l’autoritratto un genere autonomo, unico, di successo. E tuttavia egli rimane incredibilmente originale e mai ripetitivo. Le sue figure rimandano all’enigma. Egli propone verità profonde: la sua solitaria libertà trasmette, sotto una sottile, trasparente velatura, accanto a un forte senso di intimità, una visione disincantata delle cose, quella teatralità della vita sociale che mette capo a una irrisolta tensione tra l’uomo e il suo ruolo. Per questo il critico Jean Paris nel suo saggio Miroirs de Rembrandt parla dei suoi autoritratti come di «maschere sovrapposte una sopra l’altra». Persona nel XVII secolo significa nuovamente personaggio, dramatis persona.

Nel corso del secolo recitare col proprio volto è questione che attiene non solo al teatro, ma viene affrontata anche dagli artisti. Autoritratti in forma di attori. L’artista indossa costumi esotici. La maschera è il ritratto vivente. Nella «società delle maschere» delle corti di allora, i volti venivano portati come se fossero maschere. Teatro e vita, nel periodo barocco, divengono l’uno lo specchio dell’altra. L’io è un ruolo sociale. E se è stata assunta come paradigmatica l’opera teatrale di Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo, per descrivere la dissimulazione, occorre andare a Shakespeare per intendere fino in fondo la vertigine umana di quel palcoscenico.

Una straordinaria concettualizzazione del sé, la complessa domanda del «chi sono io?», ce la illustra intorno al 1646 un ventenne viennese assai poco noto, Johannes Gumpp. Il suo Autoritratto risponde alla triplice visione dell’artista. Di spalle, in piedi, mentre dipinge, l’artista ha il volto riflesso nello specchio e di nuovo il suo volto appare dipinto sulla tela. Vi è diversità tra i due tipi di somiglianza, quella dello specchio e quella del ritratto. Gumpp si sdoppia nello specchio, e il suo ritratto si rivolge a noi.

L’autoritratto indeciso

Gli artisti del XVIII secolo, pur seguendo un lento processo di cambiamento, si ritrovano improvvisamente nel crocevia della storia. La loro è una immagine indecisa. Inseriti nel contesto di diverse linee di sviluppo del pensiero, investiti da passioni opposte, si ritrovano al bivio tra idealità e storia, ragione e sentimento, tra la ricerca del bello ideale e l’irrompere del sublime. Nella nostalgia per l’antico, non esprime solo un rimpianto per l’irraggiungibile (per Herder «nella storia dell’umanità, la Grecia resterà sempre il luogo dove essa ha vissuto la sua più bella giovinezza»), ma l’insegnamento per le belle forme e la natura reale. In Fidia vive, per Canova, la «bella natura». Emulo di Fidia e di Prassitele, Canova è «sintesi e apogeo della scultura europea post-classica» (Giordani). L’autoritratto nella forma della scultura emula non solo il passato, bensì prelude alla autocelebrazione dell’artista come storia. Thorvaldsen è più misurato di Canova, ma il tracciato è quello. L’idea del Pantheon dell’artista, di un memoriale, di un mausoleo, di un museo o di un monumento dedicato agli artisti famosi e agli antichi maestri, se è immaginata da Canova per sé stesso, diventerà presto, anche per scopi politici, parte della mitografia delle nazioni. Si celebra la gloria riconosciuta del genio superiore come grandezza e continuità col passato, si celebrano le glorie del passato come fondamento e affermazione del presente di una nazione.

Da Mengs a Winckelmann, a Reynolds a Flaxman, gli artisti filosofi giungeranno a una determinazione del proprio ruolo rispetto al passato sotto forma di un vero e proprio magistero, mentre artiste come Angelica Kauffman e Elisabeth Vigée Le Brun segneranno il trapasso, complice la Rivoluzione francese, al mondo nuovo: l’artista è andato alla ricerca di una forma perfetta, per poi scoprire al proprio fianco l’irrompere della realtà della storia e il sentimento della natura.

Di quel dissidio profondo saranno testimoni e protagonisti artisti come Barry e Zoffany. In fondo quando Edmond Burke pubblicava la sua Inchiesta sul bello e il sublime, nel 1757, aveva già tracciato le linee di svolgimento del secolo. E l’esito divaricante tra forma e contenuto è ben rispecchiato dalla dura reazione di Füssli a Winckelmann. Se per Winckelmann la bellezza prescinde dall’espressione, per Füssli «soltanto l’espressione può conferire alla bellezza il supremo e definitivo potere sull’occhio».

Anche nelle lettere, e non solo nell’arte, si fa largo l’uso dell’autoritratto. Il volto raccontato non è solo quello dei personaggi (si pensi al tratteggio che Manzoni fa del volto della Monaca di Monza nei I promessi sposi: «Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta».), bensì anche quello dell’autore. Casi emblematici ne sono quello di Vittorio Alfieri del 1786 («Sublime specchio di veraci detti, / mostrami in corpo e in animo qual sono») e quello di Ugo Foscolo del 1803 («di vizi ricco e di virtù, do lode / alla ragion, ma corro ove al cor piace: / morte sol mi darà fama e riposo»). Scrittura dell’animo, più che somiglianza fisica. Cui cercherà di corrispondere il duplice ritratto che Franꞔois-Xavier Fabre eseguirà per l’Alfieri nel 1793, e per Foscolo vent’anni dopo.

Autobiografia come storia

Con la modernità, l’autoritratto si carica di una valenza romantica, luogo di elaborazione del mito dell’artista (eroe e profeta dell’arte), della sua solitudine.

In un’Europa ancora immersa nella luminosità chiara del neoclassicismo militante di Jacques-Louis David, si fa largo la nera visionarietà di Francisco Goya con un autoritratto “in morte” (Goya curato dal dottor Arrieta). Il dipinto è una pietà e l’artista tiene in mano il proprio sudario. Goya dipinge il suo morire, anche se in realtà morirà 8 anni dopo.

La generazione di mezzo ai due secoli, tra la fine del Settecento e i primi trent’anni dell’Ottocento, si mostra attraverso l’autoritratto in una sequenza da fermo immagine. Richard Westall, Jean Gros, Anne-Louis Girodet, Turner, gli italiani Bossi, Minardi, Bezzuoli, Molteni identificano la solitudine esistenziale dell’artista con la forza del destino. Sospinti dal turbinio gli eventi storici e delle emozioni, così come attesta quella incredibile galleria di autoritratti, gli artisti si porranno romanticamente sulle tracce dell’«io». Il volto dipinto diventa l’identità visiva, fino all’arrivo della fotografia che se ne impossesserà.

Delacroix e Hayez hanno ripreso e seguito l’idea di autoritrarsi a mano a mano che cambiava il loro modo di pensare e di interpretare la pittura, in un tragitto in cui arte e storia, vicenda esistenziale e forma estetica si accompagnano. Si tratta di percorsi che ben interpretano l’idea romantica offerta da Hegel nell’Estetica (1835), per il quale sia la pittura, sia la musica ben possono esprimere «lo spirito particolare dei popoli, delle epoche, degli individui», ma anche la vita soggettiva dell’anima: «dolore, tormento del corpo e dello spirito, morte e resurrezione, la personalità soggettiva spirituale, l’intimità, l’amore, il cuore e l’anima».

Piuttosto unico il caso di Gustave Courbet. Lo stato d’animo dominante della sua arte è certamente l’autoritratto (James Hall). «Nella mia vita ho fatto moltissimi autoritratti, via via che il mio modo di pensare cambiava. Si potrebbe dire che ho scritto la mia autobiografia». Così egli stesso scrive nel 1854 ad Alfred Bruyas. Nel suo L’atelier. Allegoria reale che riassume sette anni della mia vita artistica (1854-55), egli è l’osservatore e l’osservazione, il critico e la critica del suo tempo. Il suo realismo che emerge nell’osservazione delle diverse classi sociali, non è scevro da passioni. Egli si sente un bohémien. Ne avrà il destino. In fondo, tutto già preannunciato nell’autoritratto in posa fortemente teatrale de L’uomo disperato, di un decennio prima.

Se, come ha scritto Malraux, la storia moderna è lotta per la libertà e quella dell’artista è lotta per la propria affermazione, allora c’è unità tra l’uomo e l’artista. Con l’aumento del soggettivismo, l’esito simbolista dell’autoritratto segna, complice la fotografia, la contestazione dei riti collettivi e la costruzione di una mitologia personale. Su questa traccia si muovono Arnold Böcklin, Lovis Corinth, Max Beckmann. La relazione tra l’uomo e l’artista si rovescerà sul primato dell’artista. L’eccezionalità della sua figura viene trasmessa dalla generazione romantica, attraverso Manet e l’Impressionismo alla generazione successiva, a Van Gogh, a Gauguin, a Munch, tanto da giungere tramite gli espressionisti tedeschi e i futuristi italiani nel cuore del Novecento.

Nello specchio del Novecento

Nel Novecento più che il singolo autoritratto diviene importante la somma di tutte le immagini con cui l’artista cerca di farsi conoscere e di conoscersi, il che produce un attento, continuo, persino ossessivo studio di sé. L’io diviso, fatto a pezzi, dell’artista è lo specchio della società europea, che sembra, con la Prima Guerra mondiale, essersi trasformata in un profondo incubo, una tetra carnevalata. Ne sono figure paradigmatiche Ernst Kirchner, Otto Dix e Christian Schad. Il ritorno dello specchio come figura del doppio e come soglia verso l’indecifrabile ripropone il tema della maschera. La maschera torna a manifestare le sue origini lontane nel ritratto moderno dell’artista. Era già apparsa in Ensor, come sberleffo e autoironia, e ritornerà in numerosi altri autoritratti, spesso nascosti o come affermazione esplicita di sé (in Picasso), oppure esibita anche sotto la cifra del travestimento (Savinio, Mafai, Duchamp, De Chirico).

Lo specchio mostra un nuovo Narciso nel Novecento. Ma in questo nuovo rispecchiamento, Narciso risulta, volta a volta, sorpreso, sconosciuto a sé stesso, maschera. Lo specchio mostra facce sconosciute, metamorfosi inattese, una pluralità di figure alla ricerca dei segni di una enigmatica mutazione. Nel mito dell’enigma, nella figura di Edipo, l’uomo è il nome dell’enigma, nominando sé stesso scioglie positivamente l’enigma e sconfigge il mostro alato, la Sfinge. Il Novecento scopre nell’orrore della propria storia che l’uomo è l’enigma ed è il mostro. I corpi di Egon Schiele e delle Secessioni non mostrano solo la lotta dell’arte, il corpo a corpo, il dominio tra i sessi, preludono già alla distruzione fisica del corpo, all’annullamento dell’umano che si produrrà tragicamente a partire dagli anni Trenta in Europa.

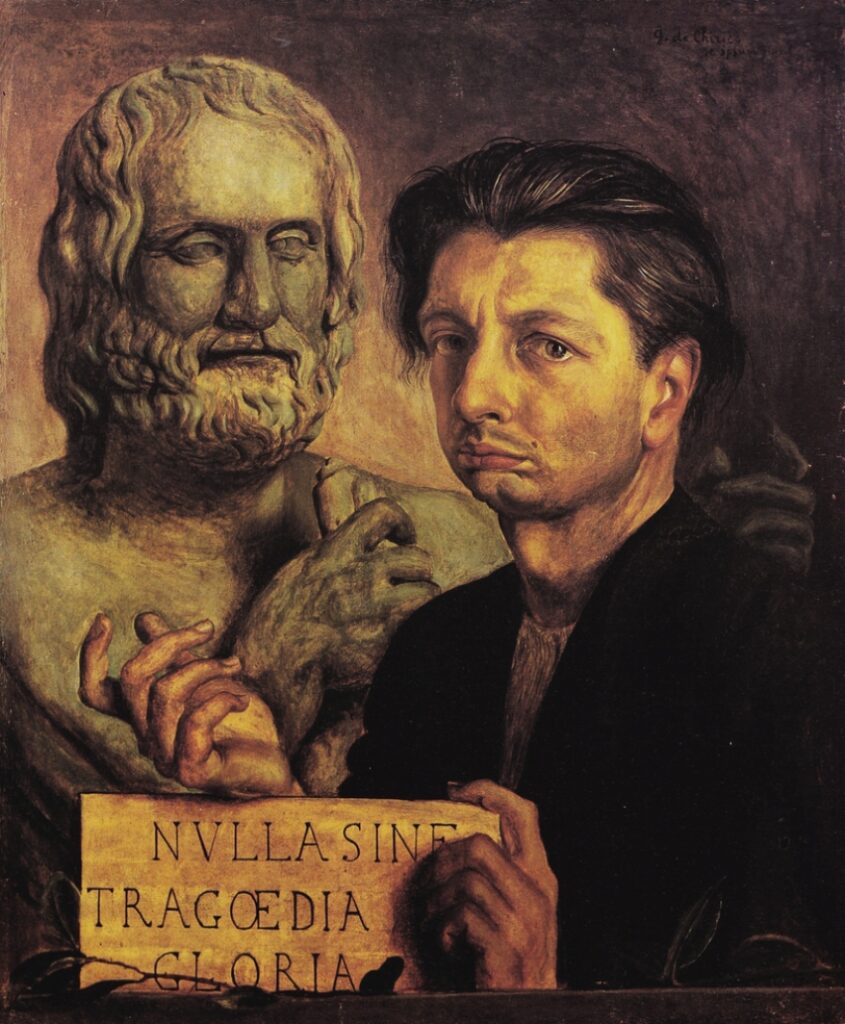

La poetica di De Chirico (compresa tra Nietzsche e Pirandello) e in generale la sua cospicua produzione di autoritratti, che lo accompagna nell’intero arco della sua produzione artistica, comporta un’amara quanto mitologica dichiarazione di «sfratto» dell’umano. Tutto è «cosa», «caso» e «caos». De Chirico interroga, attraverso quella innumerevole produzione di autoimmagini, la natura dell’uomo e del mondo. E, fin dal suo primo autoritratto del 1911, come ha sottolineato Alberto Boatto, anch’egli assume l’enigma come cifra interpretativa dell’umano, con un esito inizialmente nichilista.

E anche il Ritorno all’Ordine dei primi novecentisti (Sironi, Funi, Dudreville, Bucci, Malerba, Marussig, Oppi), con quella bipartizione tra il «chiaro» e lo «scuro», in una luce senza calore, con la sua solenne sospensione neo-quattrocentesca della figura e del gesto si mette alla ricerca di un ricongiungimento di quella dispersa armonia tra l’uomo e la realtà. Quella ricerca assumerà spesso i caratteri di una fuga, di una separazione, di un ripiegamento nell’«io». Ma non lontane, per non dire simbiotiche, sono le esperienze classificate sotto la denominazione di Realismo magico (secondo il conio di Franz Roh) o di quella Nuova oggettività che sente il vitalismo come antropomorfo. Dagli eccentrici Cagnaccio di San Pietro e Casorati, a Donghi a Guidi, per passare alla produzione mitteleuropea già menzionata, dove la cruda ironia diviene l’unico anestetico alla febbre dell’artista, alla malattia del tempo.

Il mistero inafferrabile

Questa esposizione dedicata all’autoritratto non può non chiudere con una immagine dedicata a colui che è stato con la sua vicenda artistica lo spartiacque tra la modernità e la post-modernità. E l’immagine è quella di Van Gogh. I suoi innumerevoli autoritratti non sono un esercizio di stile. Bensì la sua trama esistenziale, quanto lo sono le sue Lettere al fratello Theo. La sua «tragicità esemplare», come l’ha definita Paul Klee, anticipa e riassume il dramma dell’artista e della sua arte, che è il dramma dell’uomo.

In Van Gogh c’è la ricerca dell’umano e del divino assieme attraverso il passaggio alla luce. Il «colore-luce», che dissolve e risolve ogni cosa. Ma più egli guarda dentro la luce-colore più gli appare la dimensione opaca di sé e delle cose. Guardare la luce e vedere il dolore, il dolore come condizione comune, insuperabile degli uomini, dal momento che quel vedere ci restituisce l’immagine dell’inafferrabilità della «Cosa» in sé, della realtà profonda, di ogni possibile relazione. Quella condizione contemplata e vissuta si fa malattia, impossibilità di vivere. Quell’istanza, quella domanda, quel desiderio di assoluto che c’è nel volere armonizzare totalmente, in sol luogo e in un solo momento luce e colore è insostenibile e non la si può possedere. È il mistero dell’uomo. È Dio. Facies totius universi, direbbe Spinoza.

Le conclusioni

Dunque, il ritratto come riconoscimento sociale di sé e della propria arte; il ritratto dell’artista come sentimento del tempo; il ritratto come dramma interiore; il ritratto come sviluppo dell’intera simbolica del corpo, non solo il volto, secondo la programmatica espressione di Nietzsche ne: La nascita della tragedia; o ancora, il ritratto come sostituto oggettivo dell’artista (come accade ne La sedia di Van Gogh).

Nei secoli, ritrarre il proprio volto, la propria immagine è stato – per ogni artista – una sfida, un tributo, un messaggio, una proiezione, un esercizio di analisi profonda che mostra le aspirazioni ideali e le espressioni emotive, ma che rivela anche i lati oscuri della personalità, dove la luce sembra non penetrare.

Nell’autoritratto il pittore si sdoppia nel duplice ruolo di modello e di artista. L’occhio si posa su di sé, l’immagine ritratta è un alter da sé ed è un sé. Segno, traccia, memoria, riflesso da tradurre in un’immagine definitiva, giocata nel tempo, contro il tempo, oltre il tempo.

Nella galleria di questa esposizione _ la 20^ celebrata al Museo civico San Domenico di Forlì _ si vorrebbero accogliere i ritratti dei grandi protagonisti della storia dell’arte. Almeno 300 opere in esposizione. Una particolare attenzione l’esposizione intende dare anche al protagonismo femminile, inspiegabilmente trascurato.

Celebrare l’arte attraverso l’artista. Il ritratto dell’artista come autografo esistenziale e poetica formale dell’artista. Attraverso l’immagine di sé, l’artista rintraccia la capacità di ritrarre il proprio mondo interiore e il significato formale della propria arte, l’unicità del proprio stile.

Info

L’inaugurazione della mostra è prevista il 22 febbraio, la chiusura il 29 giugno 2025.

Didascalie

Maschera teatrale

da Megara Hyblaea

V secolo a.C.

terracotta

Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Jan Gossaert

Venere allo specchio

1521 circa

olio su tavola

Rovigo, Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi

Jacopo Robusti detto Tintoretto

Narciso alla fonte

1557 circa

olio su tela

Roma, Galleria Colonna

Giacomo Balla

Autosmorfia

1900

pastello su carta

Collezione privata

Giorgio de Chirico

Autoritratto con busto di Euripide

1922

tempera su tela

Collezione privata